食農社會學

從生命與地方的角度出發

資料提供|開學文化

二O二二年五月,台灣《食農教育法》三讀通過,內容包括建構食農教育體系,透過塑造國人飲食習慣、建立地產地消的永續農業型態,並結合個人、家庭、學校及社會各類團體,共同推動系統化各項措施。遙望另一端的農業大國日本,則是在二OO五年便公布《食育基本法》,把食育視為義務教育,政府各部門一起推動,例如農林水產省負責協調各部門制定實施食育推動基本計畫,文部科學省透過學校教育養成理想飲食習慣,食品安全委員會負責食品安全,消費者廳負責解決食物浪費,四十七個都道府縣及一千七百多個市町村都必須制定相關計畫等。台灣農業不少新興概念如「里山里海」、「社區營造」、「地方創生」都源自日本用語,台灣人的日常飲食型態、食材也深受日本影響,日本的食農教育經驗於剛剛起步的台灣而言,有許多可以借鏡、參照、學習的地方。

「食農社會學」一書集結日本淑德大學社區發展政策學部教授桝潟俊子、秋田縣立大學地域連攜暨研究推進中心教授谷口吉光、茨城大學農學部教授立川雅司等食農專家的十四篇專論,從工業化到全球化,從地方品牌、農村綠色旅遊到在地實踐,探索食農議題的各個面向以及建構新倫理,引領讀者從消費者化身糧食公民,關注層出不窮的食安問題、糧食問題,以及危及人類生存的環境問題。

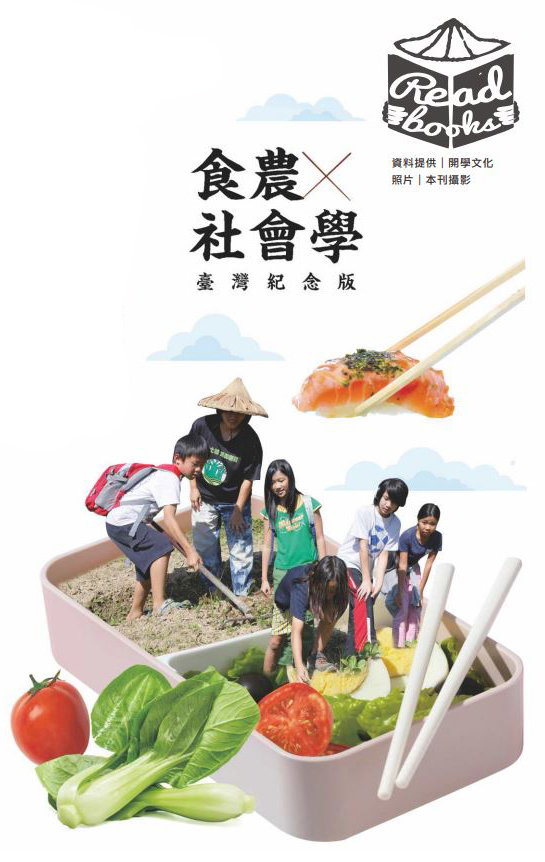

食農教育即是義務教育、生活教育

食與農是人類生活的根本,但在商品化、機械化的生活中,食與農被嚴重區隔,食物成為商品,卻脫離了與農該有的連結,人們是否已經意識到:無限上綱的「生產擴張」及極端氣候所帶來巨大降雪、暴雨、劇颱即將耗盡地球資源?此時此刻應該尋求、展開、落實「生產循環」,食與農、消費與生產,正是互惠共生、城鄉共好的循環正道。

前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出,本書是一本建基在反思工業化農業與市場化邏輯之上的食農社會學教科書。唯有理解食與農,方能重置從土地到餐桌的食物鏈(Food Chain),感受到豐收是從土地出發的生命滋潤,感受萬物循環道法自然的思維,細緻地呈現生產者與消費者的互惠關係。

隨著社會環保意識抬頭,食物來源、食安問題成為全民關注議題;食農教育即是生活教育,培養人們擁有健康「擇食」的能力,必須往下扎根、從校園開始,除了營養午餐,國內已有不少學校開始在校內開闢農園,鼓勵學生自己種稻種麥、大豆、芝麻、蕎麥,從親身參與農事之中,養成觀察食物的視野、品味與遠見。透過本書不僅借鏡日本經驗,更期盼從生活中落實食農,將重視農業與環境永續的觀念,擴及全台灣。