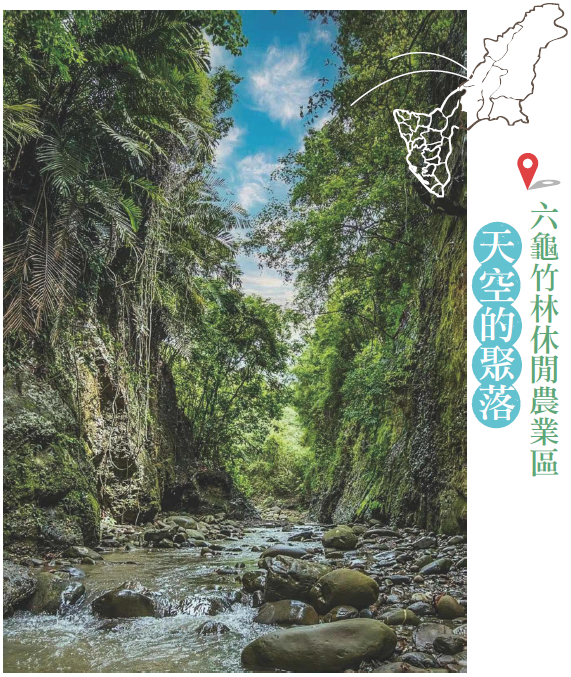

六龜竹林休閒農業區

天空的聚落

以鳥瞰角度來看,獨立於山坡一隅的六龜竹林休閒農業區像伸長雙臂環抱六龜商圈及寶來溫泉區的大型衛星戶外農場,密如蜘蛛網、曲折蜿蜒的產業道路,區隔了山腳下奔騰的荖濃溪和南橫入口熙攘的人流車潮。在休區居高遠望中央山脈群峰,可以將茶香、花海、溪流、山景一次滿滿收藏。

二O一一年成立的竹林休閒農業區位於南橫公路旁、六龜區寶來里東北側一處海拔四四O至一三二O公尺的山坡之上,是高雄市五個休閒農業區中,平均海拔最高、年均溫最低的一處。總面積四二六公頃,早期以種植竹子,生產竹筍、筍乾為主,地名「竹林」也由此而來。

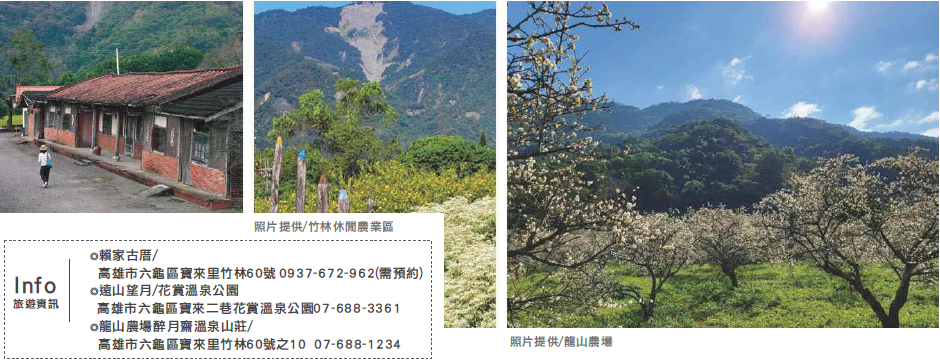

古厝.梅樹.花果山

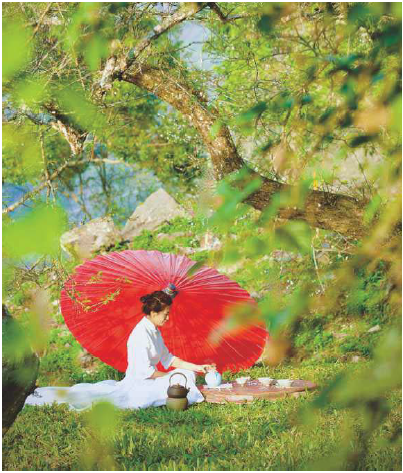

成立休區後,著眼於當地海拔高、氣溫低的環境特性,政府輔導轉型規劃為產梅專業區,農民轉種經濟價值更高的青梅、紅肉李,並導入休閒農業。發展迄今二十多年,區內遍佈各種主題農園,全年都有溫帶水果產出:初春水蜜桃、清明前後的青梅、初夏紅肉李、秋季的日本甜柿。昔日的竹林早已被四季爭豔的花海取代:秋季洛神花,深冬的梅花與王爺葵,春天山櫻,以及夏季的李花、台灣百合、鐵炮百合等,梅樹佔地面積最廣也最具代表性。每年元旦前後氣候冰寒,梅花在山坡、步道上爆開,嶺坡陡峭,花景層層疊疊,在陽光照射下,形成層次豐富的光影圖像。周邊的溫泉飯店、農園都會趁著花景正美之際,舉辦樹下茶席、賞花泡湯、親子手作美食等活動,點點飛花雪白纖細,空氣裡有陽光花草的香氣,雖是人工栽植卻充滿野生美感,整座山散發著休區健康悠然的氣味。

視野最高遠遼闊的賞花點,莫過於地處全區最高點的賴家古厝。賴家夫婦在民國四O年代從嘉義竹崎遷居到高雄六龜寶來,將原本野生林密布的山頭開墾出一片平地,蓋起簡單的傳統閩南式一字型「厝身」的住所,三間橫排,俗稱三間起。屋後陡峭的後山種植廣大梅園,屋前的大埕平時用來晾棉被晒衣服、閒坐聊天,農忙時則用來晒稻穀菜干、做梅子加工,屬常見的農宅形式。雖然古厝人去樓空、重重深鎖,但大埕平坦寬闊,卻是個適合露營、坐擁六龜竹林休區花海夜色的絕佳選擇。

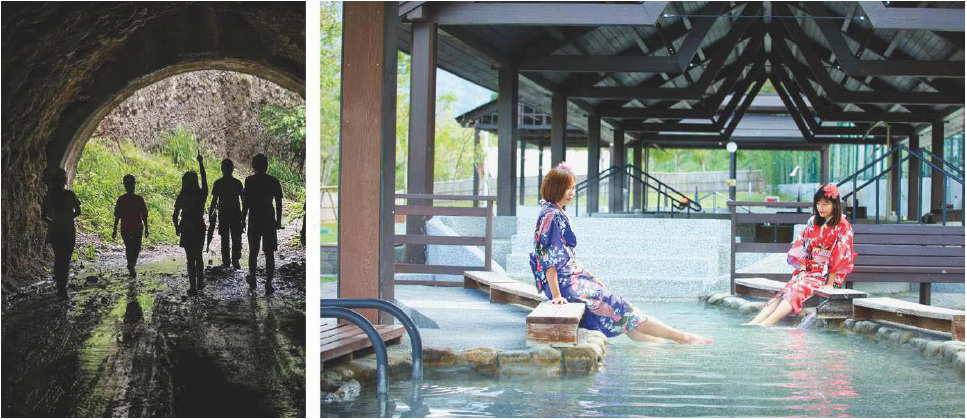

溫泉.山道.款款行

到了寶來卻沒泡湯,枉費一趟迢迢山路遠道而來。寶來溫泉源頭水溫達攝氏五十二度,為優質的碳酸氫鹽泉,無色透明、泉質溫和,被譽為「美肌之湯」。市府在寶來國中後方台地開鑿溫泉井,並在休區入口整建全新的寶來溫泉花賞公園,規劃泡湯露營區,有豪華帳、自搭帳、露營車三種不同風格設施的營位可選擇。群山花海環繞下,沈浸在溫潤潺湲的溫泉裡,享受「自然之經方,天地之元醫。」的自然療癒,佐以向溫泉飯店預訂、以時蔬入菜的溫泉便當料理,有什麼比這更爽快愜意?

:::

:::

沒有夏日的燠熱和春天的濕冷多雨,高雄的冬季寒涼乾爽恰到好處,適合訪山。浦來溪頭社戰道入口位於寶來溫泉花賞公園內,「浦來」為寶來舊稱,「溪頭社」最早是鄒族人世居的部落。「戰道」據說是日治時期為了管制原住民並運送槍砲彈藥等武器所修築的戰備山路,後來成了日本軍警與原住民游擊隊短兵相接的衝突點,因而得名。二戰結束後,日軍退出台灣,小路恢復寧靜,在歷代原民、農民與地方政府的經營下,改建成一條梅園、竹林、相思林、百里香夾道的美麗木棧道。

隨著十八羅漢山自然保護區的開放,人們終能一探六龜山林深藏的秘密。十八羅漢山由礫岩層構成,因礫石間的膠結不一,山坡易受雨水沖刷裸露,高聳陡峭,與苗栗火炎山、南投九九峰並稱台灣三大火炎山,常見的特殊地形包括獨立山頭、半面山、陡崖、U型谷、峽谷、曲流、樹枝狀水系和乾旱溪谷。十八羅漢山自然人文協會指出,十八羅漢山屬惡地地形,無法攀爬也無法登山,遊程以探訪隧道、行走溪谷、觀賞野生動物為主,喜愛野外生態的自然旅行者切勿錯過。

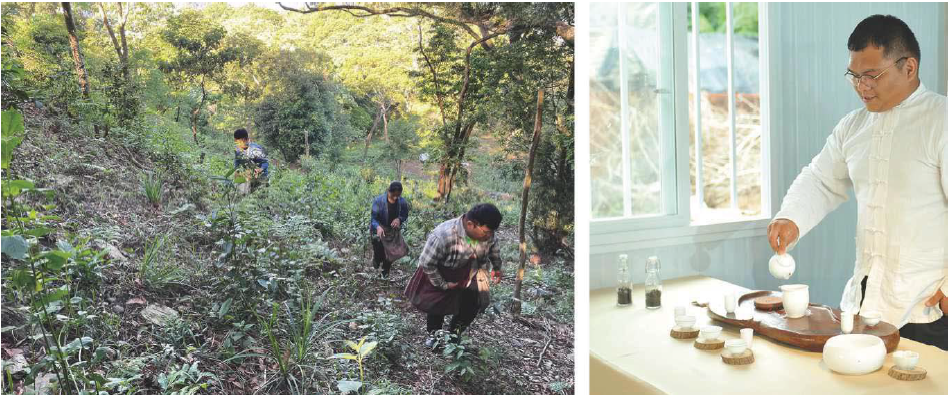

創新茶園生態 把山種回來

八八風災過後,在重創中重新站起的六龜竹林休區有一種新興的經濟作物,比梅子、木瓜、蓮霧、金煌芒果更受矚目,那就是原生山茶。說到茶,台灣人最熟悉的烏龍茶十八世紀末由柯朝從福建引茶種入台,一八五五年林鳳池引進青心烏龍種,開始茶苗栽植、茶葉生產,但其實台灣早已有自己島內的原生茶,歷史比烏龍茶更悠久。西元一七一七年台灣第一本「縣志」《諸羅縣志》就有了台灣原生茶樹的記載:「水沙連內山茶甚夥,味別色綠如松蘿,然路險又畏生番,故漢人不敢入採……。」

烏龍、金萱樹種為灌木,台灣山茶則是喬木科大葉種,野性很高,無須施肥、用藥或修剪疏枝,而且不同於一般低矮茶樹,山茶瘦高挺拔,最高可長十公尺,樹徑廿五公分,滿山茶樹就像一片鬱鬱蒼蒼的原始森林。六龜山茶原產於南鳳山、鳳崗山、鳴海山、五公山、森林等國有林地,一九七O年代就有從南投鹿谷、名間及嘉義竹崎、梅山移入的茶農入山開墾,製成青心烏龍、金萱為主,除了自飲與銷售,也會拿到土地公廟祭拜,稱為「伯公茶」。新發茶區因為早春晚冬的氣候特性,產期較長,一年可多達六收,全盛時期有二十多間製茶廠,可惜台灣消費者偏愛高海拔產區茶葉,漸漸收到只剩七間。

莫拉克風災重創南台灣,當時六龜蔬果產銷、觀光命脈因交通中斷近乎斷絕,農民想起沈寂已久的野生山茶,重新入山採葉製茶,並在茂林、新發、寶山、二集團、藤枝等地復耕,如今六龜已是台灣原生山茶分佈面積最大的區域。近年何佳薇、李勇德、徐盛暘等青年茶農返鄉,一改傳統產茶思維,把茶園當成森林管理,零用藥、零用肥,連灌溉水源都仰賴雨露,用自然農法「把山種回來」,創新的野放管理讓山茶原地野生,也使茶湯、茶質、茶氣更出色。

生於林野的山茶就像紅酒,會依產區水土、生態與製茶師技藝,綻放不同風味。紅茶水色豔紅明亮,茶氣濃郁具蜜果香,青茶水色琥珀明澈,香氣淡雅芬芳甘醇,有些粗獷奔放,有些兼具花香苦韻,喉韻順滑悠遠。在六龜市街經營烘焙坊的林茂興將山茶研磨成粉,揉進油酥皮,裹入摻有山茶的豆沙餡與麻糬,製成茶香馥郁的「福龜餅」;另一款「山茶生乳捲」則是在蛋糕體中加入山茶粉,包裹卡士達醬,綿密清爽清甜,就像飲啜一杯熱泡山茶,從喉間到心底,緩緩回甘。

山村裡的手感生活

沒讓山茶專美,休區特產的梅子、芒果與愛玉,在地方媽媽、餐飲業者研發之下,各自演繹精彩風貌。「檨仔腳文化共享空間」用金煌芒果乾窯烤法式芒果麵包,一口麵包一口茶,吃的是災後重生倍覺甜美的滋味。

「寶來小吃部」的梅子雞、梅子排骨、梅子龍鬚菜等「梅子大餐」在地稱霸超過40年;吃飽再到隔壁「寶來咖啡愛玉」外帶一杯手洗愛玉加梅子或檸檬的冰涼甜品,已是六龜美食標配。