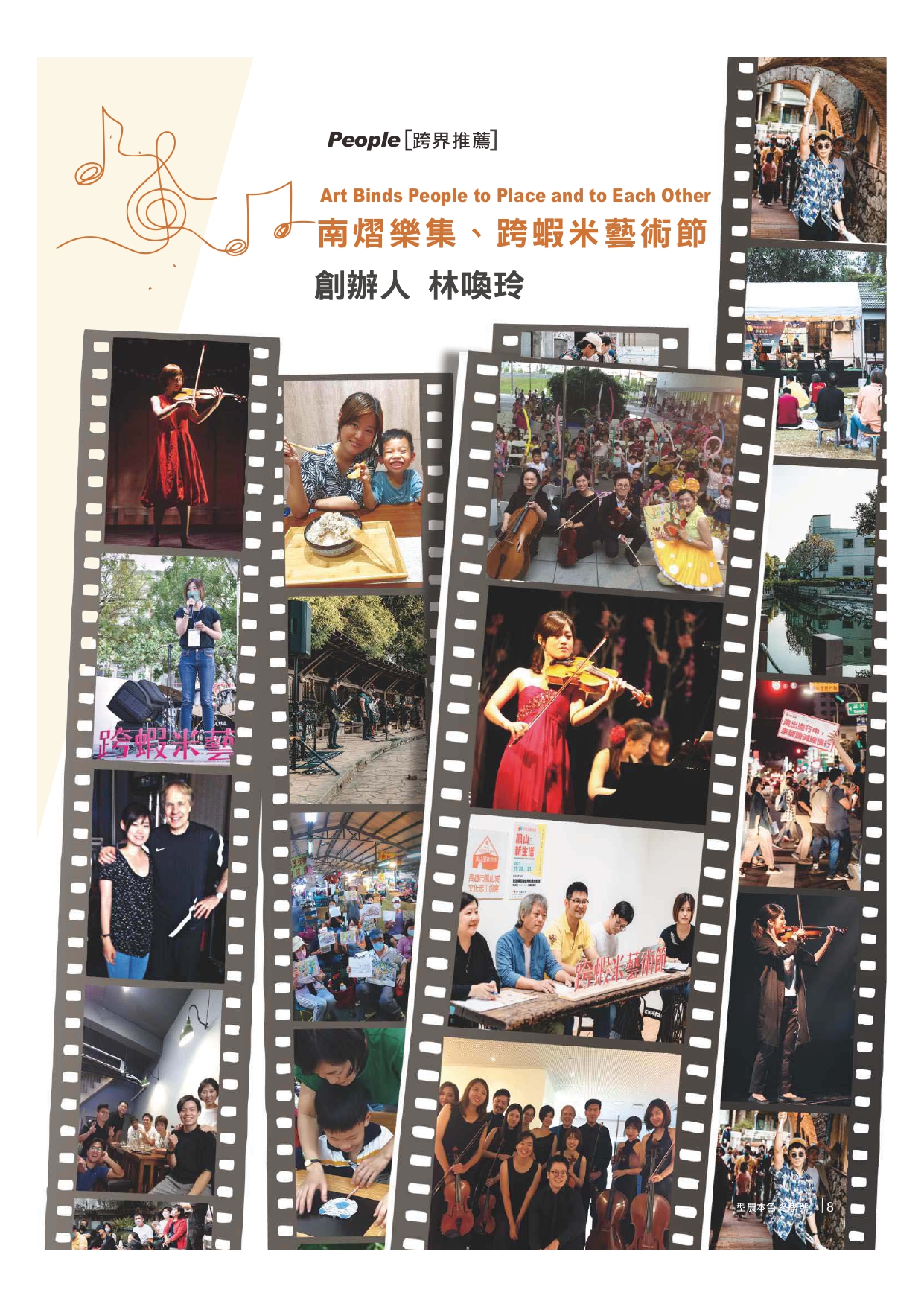

南熠樂集、跨蝦米藝術節

創辦人 林喚玲

:::

:::

林喚玲從小讀音樂班長大,先後創辦南熠樂集、跨蝦米藝術節,於她而言,藝術是美的表演、是成就、是享受,同時還是一種人與土地、不同族群找到彼此認同的美好溝通。

林喚玲笑說自己也許是年紀到了,也或許是有了小孩後對世界有更多期待,四年前驀然發現自己對故鄉鳳山的認識,僅留於表面的好吃、好玩,過往生活過於追求效率,行走城市總是匆匆而過,鮮少放緩腳步認真感受沿途事物,對於生活三十多年的地方既無歸屬感,也不瞭解歷史脈絡。因而決定創辦鳳山跨蝦米藝術節,希望藉著自身的經驗和專長,建構一個跨領域的藝術交流平台,讓自己與更多人透過藝術 認識成長於斯的土地。

隨著藝術節不斷深挖,林喚玲對鳳山逐漸從無感到熟悉再到遺憾,遺憾沒有早點發現故鄉之美。鳳山與台南的歷史相當,兩座古城同樣保存眾多彎繞小巷,但台南小巷的老屋保存良好,有些甚至被修復重生,反觀鳳山老屋就算沒被拆建,也大多被遺棄在雜草堆中自生自滅。

為喚醒觀者的文化自覺,林喚玲拋開普遍將藝術節視為「品牌」的經營態度,而是融入社區營造概念,每年跨蝦米藝術節都將社區互動、居民共同創作的活動列為重點。除邀請藝術家進駐創作,也多次將藝文展演放在社區店家內及開放式空間舉辦,讓民眾近距離體驗藝術溫度。

軟性溝通 藝術和解

林喚玲認為表演就是講故事,無所謂品味高低,可以在國家級的藝術殿堂也可以在巷弄角落,重點是要讓人有機會接觸、學習品味其中樂趣,因此堅持多樣化藝術表演。例如二O二二年突破以往,與大樹文史協會合作,採兩地雙舞台共同展演,除了有音樂會及用鳳梨、荔枝花、古城、稻米、刺繡等在地元素創作的駐地藝術家外,還特別設計歌仔戲培訓課程,帶著民眾採集地方故事、填詞、登台演出,每一位參與者都收穫滿滿。

高雄是個族群大熔爐,本省、外省、客家、原住民、新移民共居在這片土地上,卻鮮少有互相親近了解的機會。林喚玲期盼透過結合藝術與社區營造的概念,與在地居民建立互信基礎,讓藝術節可以成為不同族群互動、倡議的軟性交流平台,也讓每一個高雄孩子,都能在藝術裡,找到對故鄉的歸屬與期待。

Profile 林喚玲 /

畢業於台南藝術大學音樂表演與創作研究所,曾製作多場跨界親子音樂劇場、及擔任多所大專院校、國中小學的駐校藝術家,2010年創辦以西方古典樂為表演基礎,結合戲劇、舞蹈的南熠樂集,致力將親子劇場經驗用於幼兒音樂教學開發。2019年起舉辦「跨蝦米藝術節」,為鳳山在地盛事。