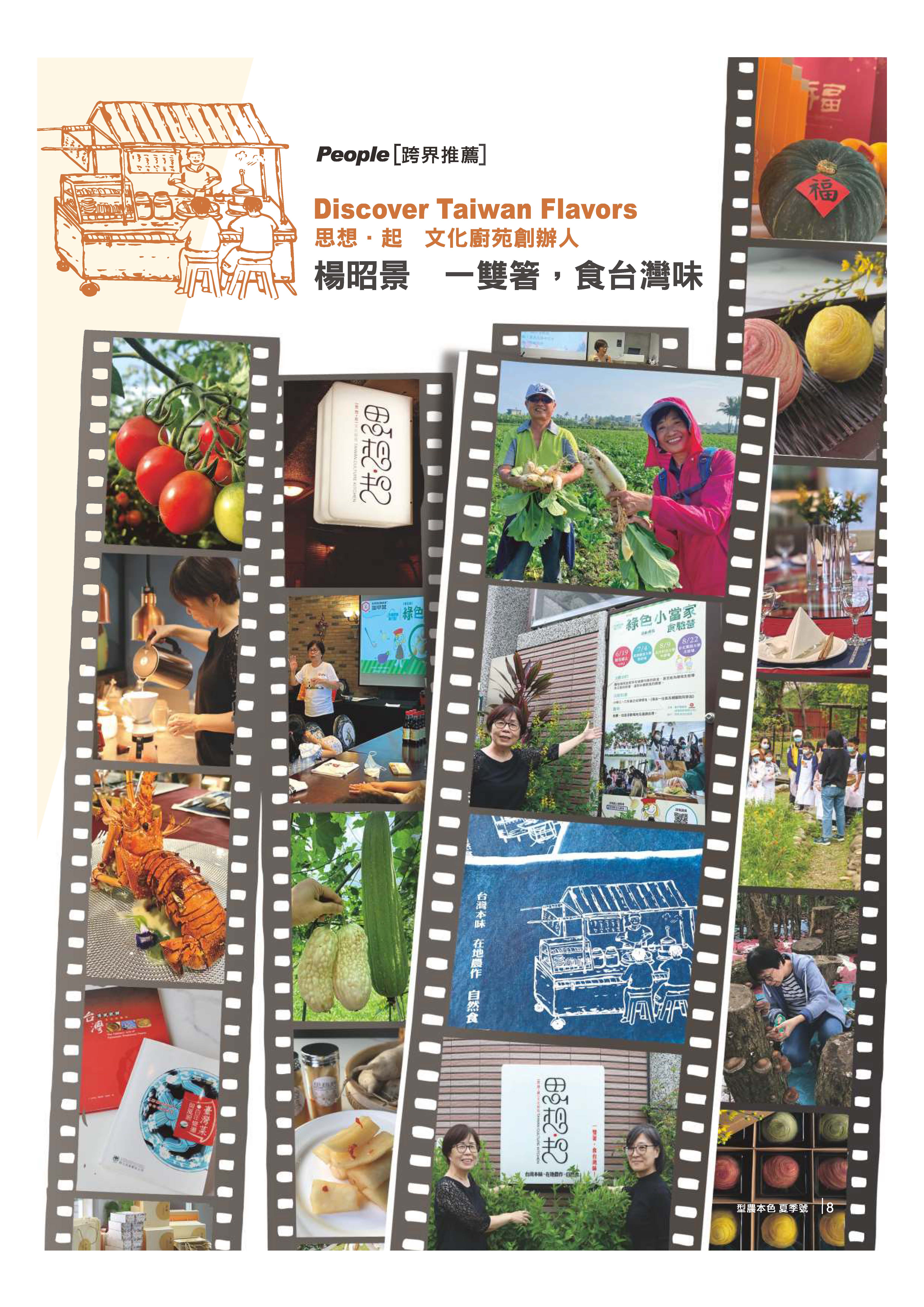

一雙箸,食台灣味

台灣菜的探索、創新與實踐

四年前從高雄餐旅大學中餐廚藝系教授兼廚藝學院院長退休,楊昭景決定換個方式推廣台灣飲食文化,創立「思想.起 文化廚苑」,並賦予「食以載道」的功能。她說:「廚師很難掌握歷史文化,而多數學者不擅廚藝,希望透過私廚餐廳的模式串接兩端的專業,面向大眾推廣台灣食育,包括飲食知識、飲食文化、飲食習慣,就像播種一樣。」

楊昭景認為,從歷史時間發展和多元族群飲食來看,台灣菜是在這塊土地上生活的人,對食材的使用方式、烹調的味道、飲食的儀式,衍伸出共同的認知和做法,包含原住民飲食、酒家菜、阿舍菜、眷村菜、閩南菜、客家菜、粵菜、江浙菜…烹調特色和味道的融合,未來還會融入東南亞食味,成為一代代台灣人共同的飲食記憶。

楊昭景認為,從歷史時間發展和多元族群飲食來看,台灣菜是在這塊土地上生活的人,對食材的使用方式、烹調的味道、飲食的儀式,衍伸出共同的認知和做法,包含原住民飲食、酒家菜、阿舍菜、眷村菜、閩南菜、客家菜、粵菜、江浙菜…烹調特色和味道的融合,未來還會融入東南亞食味,成為一代代台灣人共同的飲食記憶。

她指出,台灣菜特色有三個構面:原味、搵料(沾醬)、複合味型。「原味」重視呈現台灣眾多食材本身「酸甜苦辣鹹鮮」的真實風味。搵料(沾醬)」文化源於早期肉食不易,下腳料(豬、雞、鴨、鵝的內臟)棄之可惜,便拿來水煮,由於味淡,衍生出沾醬而食的習慣,創意出五味、蒜蓉、薑醋、桔醬、白醋(美乃滋)、九層塔醬等搵料。「複合味型」是由兩種以上基本味組合而成,例如糖醋、紅燒、油蔥、紅糟、三杯、麻油薑、茄汁等十幾款味型。「探討台灣菜應該要從味道去討論,而不是一味糾結於菜色。」

在地農作、自然食、高雄味

她設計的菜單主要根據原味賞、黑白切(吃搵料)、複合味三個構面去發想,串連荷治、清朝、日治、民國、國民政府遷台到原住民、新住民歷史,包括荷治海洋珍寶匯福袋、清日手工漬芥菜卵香魚、鮮蚵八寶丸、牡丹排灣奇拿富、解酒魷魚螺肉蒜鍋,透過食材、食味、文化,漫遊了台灣百年風華「食」光。

落實食育從土地開始。她也當起自耕農,感受「汗滴禾下土」的辛苦與成就感。「高雄有山有海、有農有漁,如美濃的高雄一四七稻米、紅豆、白玉蘿蔔,彌陀的虱目魚,梓官的葉菜等,都是施展料理創意的靈感來源。」她強調,高雄曾是工業城市、勞動城市,有三軍扎根的眷村文化,也是轉型中的高科技城市,「結合豐富的農漁水產,相信我們可以一步步形塑出兼具食感、美感及本地特色的『正港高雄味』!」

Profile

楊昭景 /

國立台灣師範大學家政教育研究所碩士,國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授兼廚藝學院院長退休,現為「思想.起 文化廚苑」創辦人。研究專長:食材認識、團體膳食規劃、客家飲食文化研究、餐飲綠色教育課程研究、中餐烹調。編著《臺灣菜百年變遷與風貌》、《台灣傳統糕餅文化與製作》、《客家飲食文化輯》。