Food Hub Project

地產地食為己任

從大處著眼,從小處著手

三個人的共同理念是把每個微小的細節連結在一起,盡可能去創造當地農作物在當地被購買與食用的機會,只要透過少量生產與小量消費,將農業與居民的生活串聯在一起,就能讓神山在地的農業能傳續下去。

Food Hub Project致力於在町內建立「培育、實作、飲食、連結」的循環模式。「培育」指的是推動對社會有貢獻的農業,種植稻米、小麥、蔬菜與果樹等作物,總面積為四點五公頃,並且輔導來自大阪、奈良等地有志從事農業的青年在當地學習農業技術並協助從農,讓農業後繼有人;「實作」與「飲食」則是蒐集、累積在地的鄉土料理與飲食文化資料,以大自然為師,辦理相關的課程與推果活動,讓當地生活者一起動手做、一起吃的過程,「連結」當地的傳統文化與現代人的生活經驗。

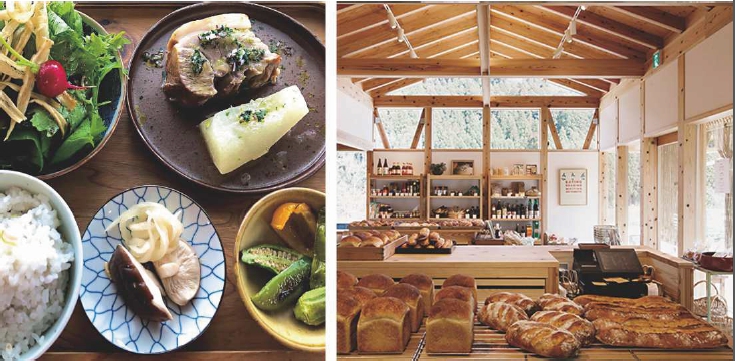

他們將公司劃分為三個部門,農業部門負責農業生產、新進農民培育與農地管理;飲食部門是主要營收來源,負責經營食堂、麵包店、商店與銷售蔬菜;食育部門負責開發加工品與推廣飲食教育,透過行銷活動連結在神山町的學校與居民,傳承神山的飲食文化。

竈屋 產食率超過60%

竈屋平日的客人以當地居民為主、周末則有許多外縣市的客人前來用餐,開業以來,不少在地居民表示自己減少了開車到德島市區購物的頻率。秉持著由在地人支持農業永續的初衷,讓在地消費成為一種自然而然的生活習慣,凡是在當地居住、就學或是就業的人出示相關證明,並繳交三百日圓入會費,就能入會成為「神山味之友」,到食堂用餐即可以低於一般售價的「町內價格」,享用一飯、一湯、五道小菜的午餐定食。

竈屋不僅提供料理,同時扮演推動食農教育的角色。白桃茂指導神領國小的學生自己種稻、施肥與除草,並且辦理手作加工品的體驗活動,讓小朋友自己動手把收成的米做成麻糬來銷售。蔬菜採收後可以送到食堂,隔天到食堂用餐,就能吃到自己種的蔬菜做的料理,打造全方位的學習體驗過程,讓小孩購透過實作,了解產地到餐桌的過程,連結農業與生活。

竈屋新聞報 公開地產地食情報

不少當地居民是不太會使用智慧型手機的高齡者,為了推廣地產地食的理念,創辦竈屋新聞報,同時發行紙本與電子版本,紙本報紙會夾在德島當地的報紙一起配送給當地住戶,也可以在店裡索閱,發行份數為五千份。內容包括工作團隊以第一人稱來敘述田園日記、食譜分享、料理製作趣事、蔬菜品種、食育活動設計等。

Food Hub Project獲得越來越多人的認同,成功建立起農業與飲食的區域循環體系,二○一八年獲得日本優良設計獎金獎的肯定,一路以來始終不忘初衷,以推動地產為己任。