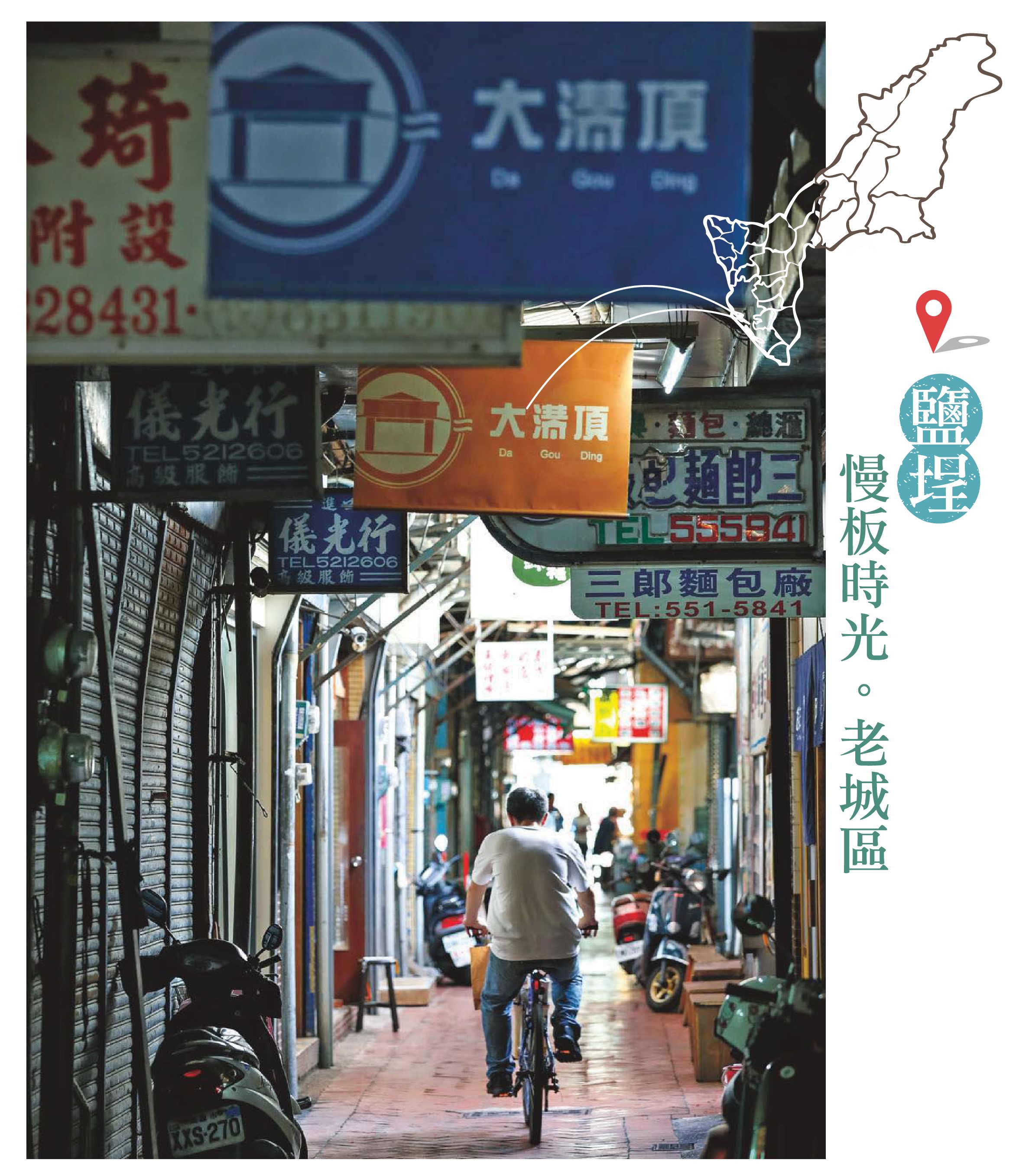

鹽埕 慢板時光。老城區

每個歷史悠久的城市幾乎都有個時尚又低調的所謂「老派精華區」,東京的銀座,台北的天母,高雄就是鹽埕了。銀座有百年老牌百貨,天母群聚各種洋風名店名校,鹽埕區則是飯店林立還有銀樓街、舶來品街、集中市場商店街、專賣綢緞旗袍布料配件的老店號。它們最大共通點就是,就算街道再舊再老,依舊難掩逼人貴氣。

讀鹽埕區公所官網一小段文字,便不難理解鹽埕在高雄人心目中的地位多獨特:「以人體的器官比喻來說,鹽埕區就是高雄市以往蹦蹦跳跳的心臟,是高雄市唯一無煙囪工廠、無特種行業存在的行政區,景觀兼具山、河、海、綠地為一體,為本市最優質小而美及最適宜居住的行政區。」

早期民間將高雄最大的河川——愛河可以舟筏撐渡的河段用「港」來分段命名,鹽埕原是愛河匯流入海沖積而成的沼澤濕地,範圍大致是頭前港、後壁港(建國橋以南到高雄港之間的水道)所環抱的地區,荒涼貧瘠難以耕作。清朝康熙年間,鳳山縣衙認為濱海的打狗有漁鹽之利,從中國福建漳州地方招募移民來台,將打狗港周邊的沼池開闢成鹽田,名為「打狗鹽埕」,雍正年間改名「瀨南鹽場」,為全台六大鹽場之一,產量居全台之冠。在物資缺乏的早期,鹽巴就跟黃金、煤炭一樣貴重,產鹽的營收,甚至是鳳山縣最主要的稅收來源。

鹹湖翻身:沼澤濕地起高樓

大溝頂:水道上的商店街

當年日本人把鹽埕的鹽田闢成馬路,愛河後壁港這段水道則整修成一條貫通全區的排水溝,稱為「大溝仔」。隨著移民湧入、空間擁擠,民眾不慎掉進大溝的意外時有所聞,為了解決地狹人稠、空間不足的問題,一九五四年將大溝仔加蓋搭建成住商兩用的拱廊形商店街,稱為「大溝頂」,由北而南分成七個市場:興華、富野、七賢、大公、新樂、鹽埕、堀江。一樓店面,二樓以上當儲藏室或住家,前門做生意,後門當廚房,約八五O公尺長、兩公尺寬的街道兩側擠滿小吃攤、雜糧行、麵包店、繡花鞋店、布行、委託行,食衣住行到生老病死用品什麼都賣,交錯出豐富生動的人文樣態。

三郎麵包廠是開店超過一甲子的老店,幾年前因研發爆漿餐包爆紅,第三代接班人再接再厲,在老店斜對面另開以甜點為主的沙普羅烘焙坊,用蘇打餅乾包夾牛奶糖餡做成吉祥寓意滿載的「福氣餅」,用烘焙創意讓老店闖出新魅力。隔幾步路,是一九六八年創立的高鈺鈕扣行,小小店面擺滿各種質材、形狀的各式鈕扣,隔壁緊鄰著服裝修改店,牆上掛滿有如萬花筒的彩色線軸,透露出早期鹽埕繁華正盛時期,上街挑布、裁布、量身做衣裳是時髦太太小姐們再普通不過的生活日常。

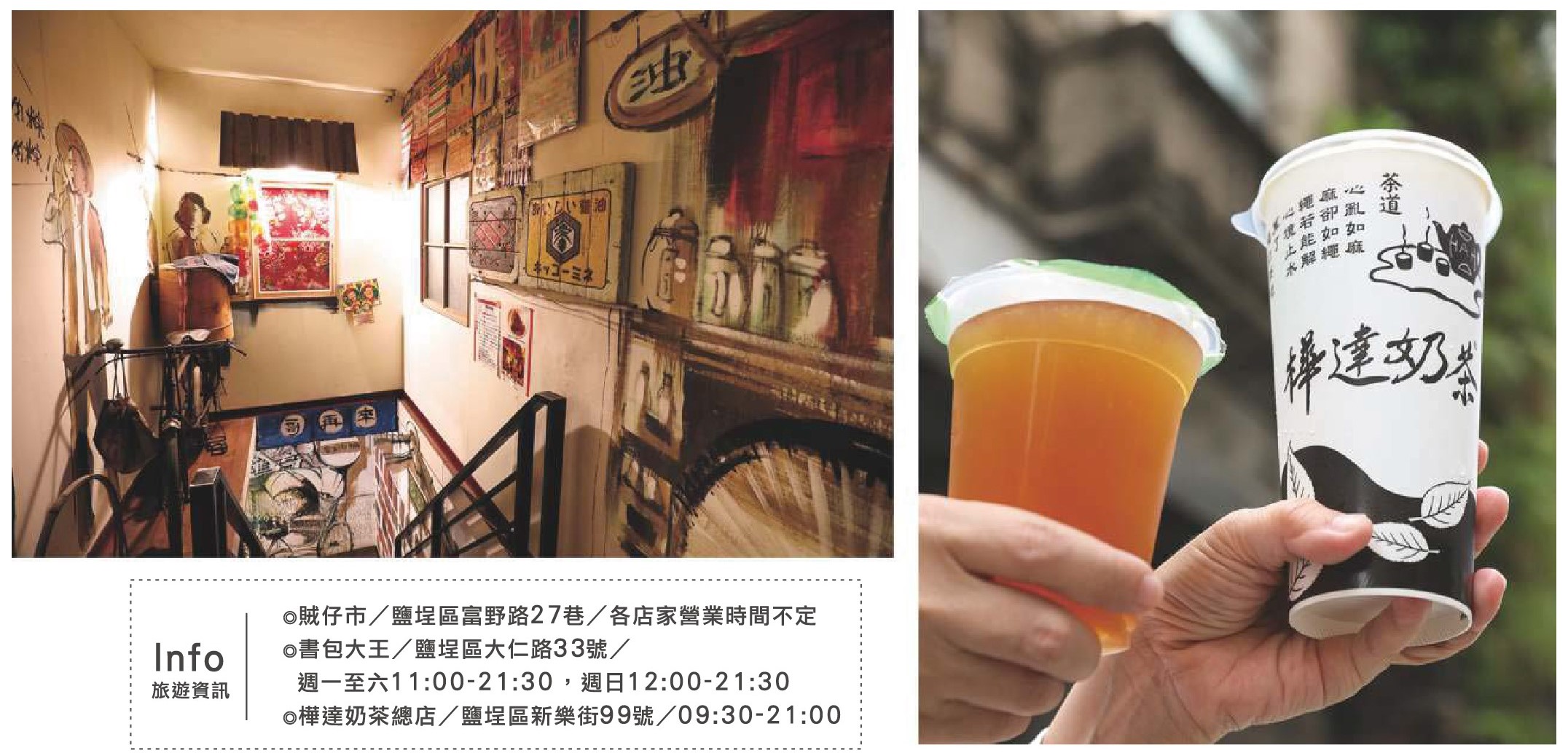

鹽埕區是許多高雄在地品牌的「起家厝」,多少高雄名店都源出鹽埕。市場出口處,蔡家肉粽、大溝頂虱目魚米粉湯、麻豆碗粿助等人氣小吃林立有如美食競技場,強強滾的菜肉香和座無虛席的盛況叫人好生躊躇。可別這樣就陷入選擇困難,因為大仁路上還有米糕城、阿囉哈滷味,新樂街樺達奶茶、天池冬瓜茶、初鹿鮮奶茶,外圍一點北斗街還有郭家肉粽等美食熱點,等你大衝一波。

舊碼頭變身新舞台

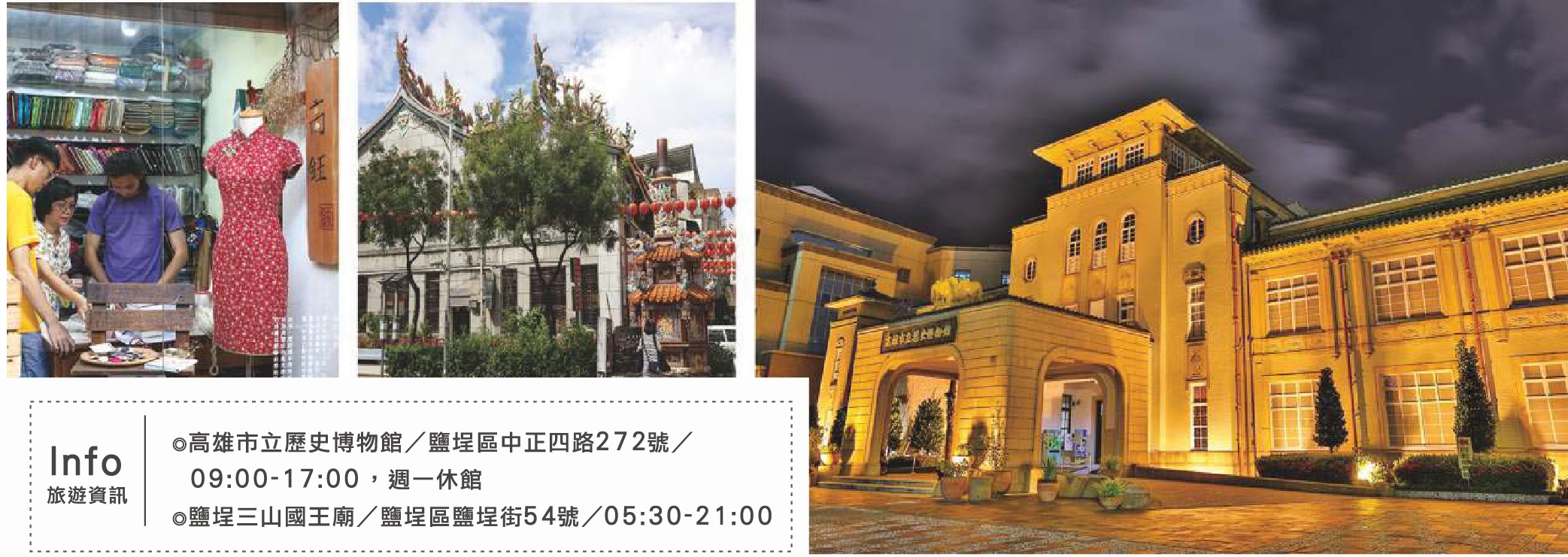

鹽埕許多老屋新生的案例堪稱典範。早年船員水手跑單幫大本營的「賊仔市」如今是進口食品洋服及跳蚤市場集中地。興建於一九三八年的高雄市役所成了高雄市立歷史博物館,帝冠式主體建築以淺綠的國防色系為基調,中央主塔搭配兩側對稱副塔的塔樓式造型,典雅莊重氣質依舊。史博館對面的仁愛公園,日治初期是杉原產業豆餅工廠,後來改為體育場,光復後成為仁愛公園,地底下曾是高雄地下街,可惜不過短短十一年,一場大火讓這座台灣首座大型地下商場灰飛煙滅,地底回填後,仁愛公園擔負起淨化高雄空氣品質的任務,成為一處兼具環保與休閒的綠地空間,也供老高雄人遙想地下街繁華當年。

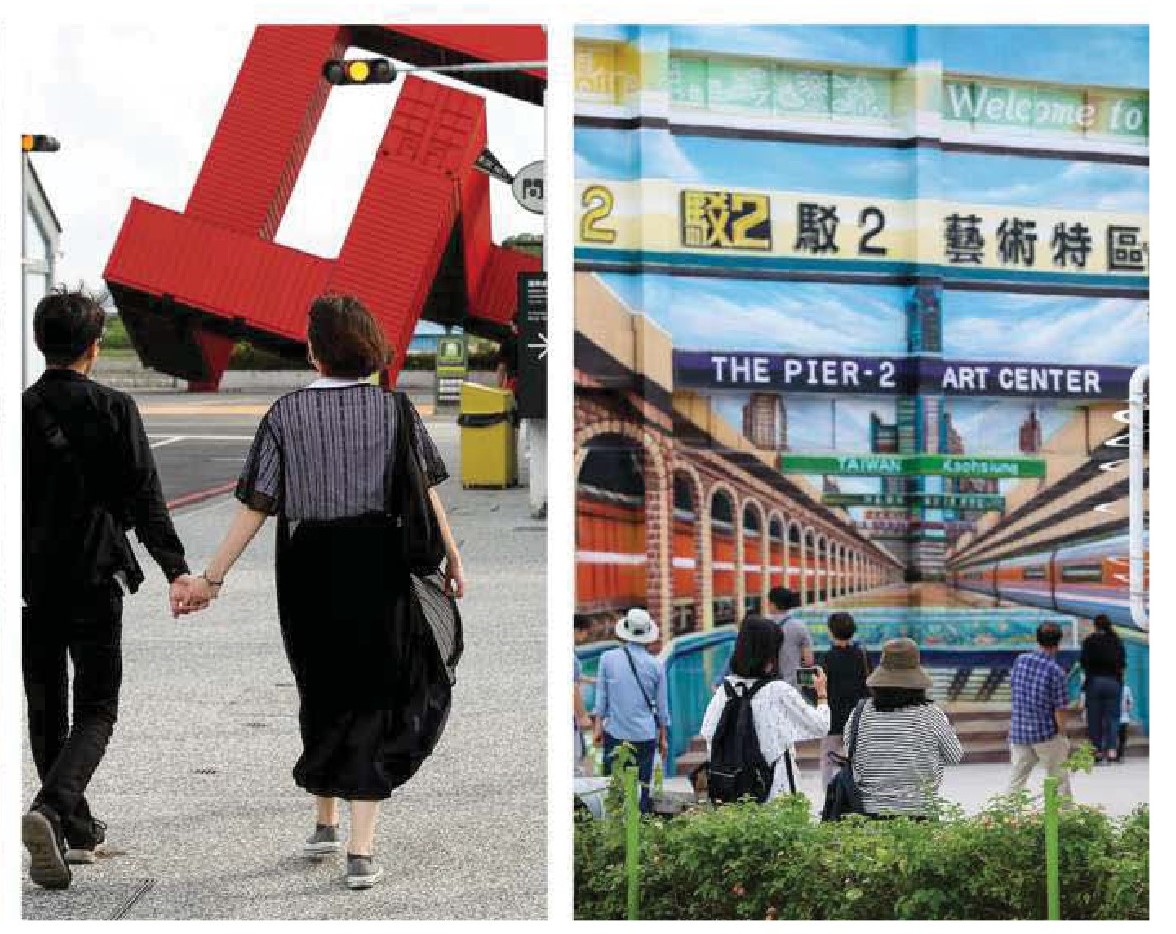

城市中有座海港是件壯闊又浪漫的事,有藝術相伴則幸福加倍,駁二藝術特區正是鹽埕人心頭的驕傲。「駁二」全名「高雄港第二接駁碼頭」,為活用碼頭周邊舊倉庫群再利用的創意文化園區,倉庫群前身多是日治時期存放待運出口的魚粉及砂糖之用,七O年代國際糖價暴跌,國內糖業沒落,倉庫隨之塵封。二OOO年倉庫再啟,緊臨海港的廿五棟倉庫,沿著西臨港線自行車道分成大義、大勇、蓬萊三處聚落群,成為展覽、設計、音樂、戲劇、文創、公共藝術、數位影視、街頭表演的寬闊新舞台。

歷史已遠,鹽埕卻總也不老。走在古街、潮店、舊鐵道交錯的街頭上,彷彿穿越時空回到上世紀,叫人回味再三,不見不散。